대한불교 조계종 제9교구

비구니스님들의 사찰 청도 운문사

여유로운 주말을 맞이하여 친구들과 이른 아침 5시 30분에 대구를 출발하여

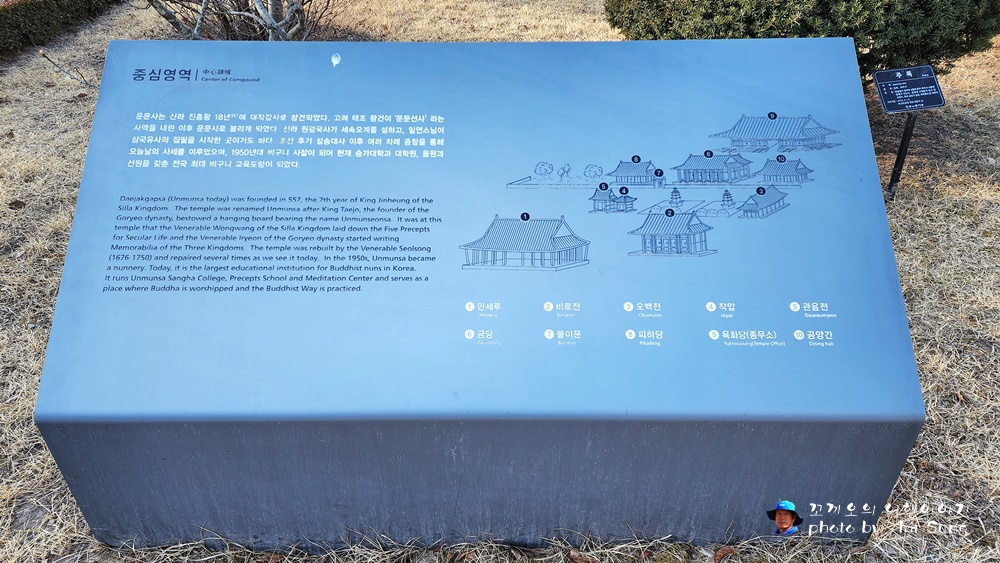

약 1시간 20분을 달려서 경북 청도군 운문면에 위치한 비구니 스님들의 대표적인 사찰로 유명세를 떨치고 있는 운문사에 들러 경내를 한 바퀴 둘러보면서 부처님에게 기도를 올리고 가족의 건강과 가정에 행운을 빌어보면서 즐거운 주말을 운문사에서 맞아하기도 하였다. 청도 운문사는 대한불교 조계종 제9교구 본사인 동화사의 말사이다. 사찰의 역사는 560년경으로 거슬러 올라가며 대작 갑사라고 이름 지은 사찰의 중심으로 동쪽에는 가슬 갑사, 서쪽에는 대비갑사(현재 대비사), 남쪽에는 천문 갑사, 북쪽에는 소보갑사를 지으면서 이를 오 갑사(五岬寺)라고 불렀다. 그중 대작 갑사가 지금의 운문사이다. 608년 원광국사(圓光國師, 558~638)가, 신라 말기에는 보양국사(寶壤國師, 생몰년 미상)가 사찰을 중건하였다. 당시 오 갑사는 신라의 부흥기를 맞아 화랑도 수련장으로 역할 하였으며 부근 일대는 신라의 중요한 군사적 거점으로도 역할 하였다고 전해진다. 보양국사는 태조 왕건과 인연이 깊었는데 왕건이 고려를 개국하는데 일조하였다. 태조 왕건 고려를 세우면서 대작 갑사에 운문선사라는 사액과 500결의 땅을 하사하여 이후 운문사라고 불리게 되었다. 운문이라는 이름은 당시 중국 선종의 유명한 스님으로 그의 법명에서 따온 것이라고 말한다.

운문사의 경내 문화재로는 아래와 같다.

현재 대웅보전(보물 835)·작압전(鵲鴨殿)·미륵전·오백나한전·금법당(金法堂)·만세루(萬歲樓)·관음전·요사채 등이 있다. 경내에는 보물 제193호인 금당 앞 석등, 보물 제208호인 동호(銅壺), 보물 제316호인 원응국사비(圓應國師碑), 보물 제317호인 석조여래좌상, 보물 제318호인 사천왕석주(四天王石柱), 보물 제678호인 삼층석탑, 천연기념물 제180호인 운문사의 처진 소나무가 있다. 1958년 비구니 전문강원이 개설되었고 1987년 승가대학으로 발전하였으며 1997년 승가대학원이 개설되었다

사진촬영정보

삼성갤럭시 22울트라(1억 800만화소)

운문사의 전경이 한 눈에 바라다 보인다.

운문사로 들오가는 입구의 전경이다.

4월이면 이곳 입구에는 벚꽃이 아름답게 피어서 자관을 이루기도 하다.

운문사 일주문이다

운문사 범종루의 누각이다.

범종루(梵鐘樓)1층의 문이 운문사의 정문이기도 한 범종루는 2층 누각으로, 법고(法鼓)·범종(梵鐘·大鐘)·목어(木魚)·운판(雲版)의 사물(四物)을 안치했다. 사물은 조석 예불 시에 울리는 것으로, 법고는 네발 달린 축생, 운판은 허공에 날아다니는 중생, 목어는 수중의 모든 생명, 대종은 지옥과 천당 등을 모두 아우르는 일체 중생들의 성불을 발원하며 울리는 것으로, 이 소리가 각각의 인연 닿는 중생들에게 부처님의 법음으로 전해진다고 한다.

일주문에 들어서면 운문사의 전경이 바라다 보인다.

운문사 사찰의 저 뒤로는 기암괴석과 어우러져 아름다운 풍경을 자랑하기도 하다.

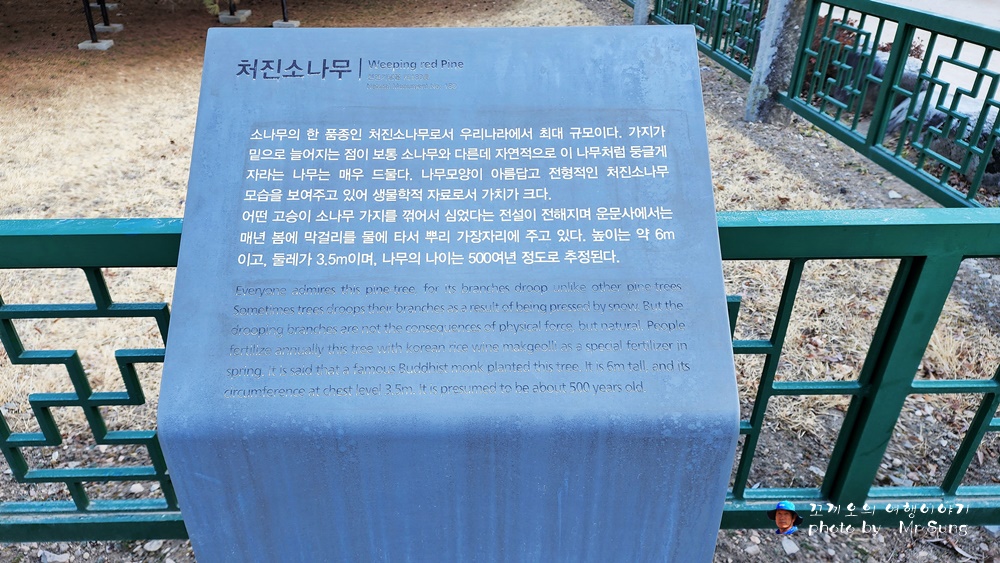

운문사의 처진 소나무에 대한 설명의 글이다.

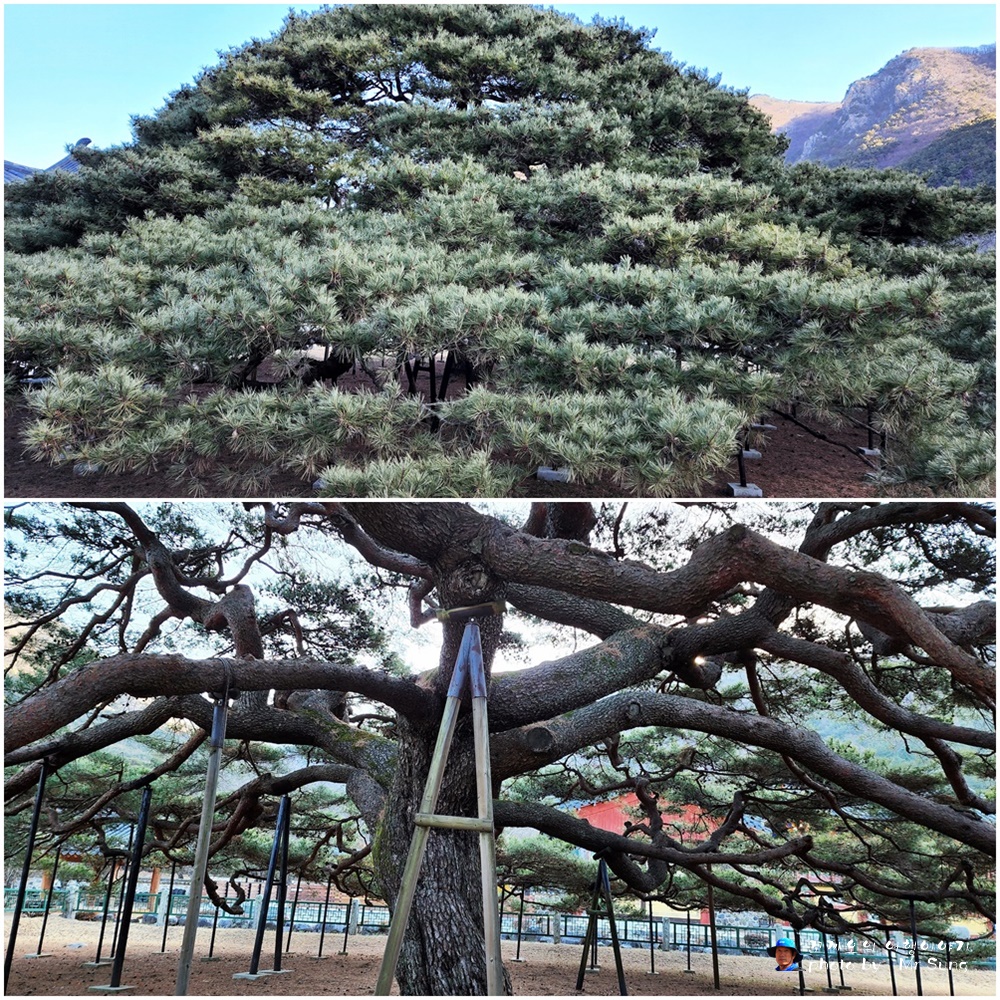

운문사 처진소나무의 전경이다.

처진 소나무천연기념물 제 180호로 지정된 운문사 처진 소나무는 주변의 인공적인 압력 없이도 늘어져서 넓게 자라는 나무로 유명하다. 수령이 500년에 이르는 이 소나무는 어느 선사가 이곳을 지나다가 시들어진 나뭇가지를 꽂아둔 것이 뿌리를 내렸다고 전해지고 있다. 해마다 음력 3월 3일인 삼짇날 막걸리 12말을 희석하여 영양제로 부어준다. 늘 푸른 기상은 수행자로서의 청정함을 상징하고, 넓게 자라서 큰 그늘을 만들어주는 것은 처음으로 스님이 된 학인들에게 널리 중생의 고통을 덜어주는 보살정신을 가르쳐 준다.

운문사 경내의 일부 전경이다.

이른 아침에 운문사에 들렀다가 해가 떠오르기 시작하는 모습이다.

운문사 만세루 주변의 풍경이다.

만세루(萬歲樓)의 전경이다.

신라 원광국사가 초창하여 고려의 보양국사가 중창하였으며, 지금의 건물은 1105년 원응국사가 3차 중창할 때의 것이다. 사찰에서의 누각건물은 큰 법회시에 대웅전에 들어가지 못한 대중들이 대웅전을 향하여 법회에 참석할 수 있도록 만든 건물로, 운문사 만세루는 200여 평의 넓은 공간을 누각으로 조성하였다. 현재는 어린이 여름불교학교의 주요 활동공간으로, 어린이들이 발우공양을 체험하고 합반 수업 및 율동 등의 놀이공간으로 이용하고 있다.

만세루에 자리하고 있는 대형 북의 모습의다.

좌측이 응진전이고, 우측이 조영당이다.

응진전은

‘최고의 경지에 도달한 성자’, ‘번뇌를 끊고 불생(不生)의 경지에 도달한 성자’, ‘진리에 상응하는 이’ 등의 뜻을 가진 응진(應眞), 즉 16 아라한을 모신 전각으로, 대웅전 오른편에 위치하고 있다. 아라한은 처음 불교가 시작되던 당시 수행자를 일컬었으나, 이후 불교에서 깨달음을 이룬 이를 뜻하는 말로 규정되었다. 16나한은 4명의 나한이 확대된 것이다. 『미륵하생경』에 따르면 석가모니 부처님이 열반에 들 때 대가섭, 군저발탄, 빈두루, 나운이라는 이름의 아라한에게 열반에 들지 말고 미륵불의 출현을 기다리며 정법을 수호할 것을 부촉하였다고 한다. 이들 네 아라한의 법수가 네 번 반복되어 16이라는 숫자를 이루고 있는 것이다. 이들은 모두 삼명(三明), 육통(六通), 팔해탈(八解脫)의 무량한 공덕을 갖추고 있어서 삼계의 오탁에 물들지 않으며 경율논 삼장에 능통하여 중생을 위한 참된 복전이라 일컬어진다.

조영당은

조영당(祖影堂)운문사에 주석하였던 원광국사·보양국사·원응국사 등 3대 중창주와 운문사에 주석했던 열한 분 조사의 영탱과 운문사 수호에 공이 많은 손 장군과 김 장군의 영정을 봉안한 공간이다. 부처님을 모신 전각이 아니므로 당(堂)이라 하였으며, 해마다 음력 9월 9일에 여러 조사와 두 장군을 위한 합동 제(祭)의식을 거행한다.

대웅보전(大雄寶殿)의 전경이다.

1994년 건립되었으며, 대중 스님들이 조석 예불을 모시는 주법당이다.

상단에는 과거․현재․미래의 삼세불(三世佛)과 대세지, 문수, 보현, 관세음보살 등 사대(四大) 보살을 모셨으며, 좌측에는 신중탱화, 우측에는 53 선지식 탱화를 모셨다. 상단 뒤편에는 500나한도와 관세음보살 보문품 변상도를 모셨으며, 2001년 상단의 좌우에 윤장대를 설치하고 경전을 봉안했다

대웅보전 내부에 있는 부처님 불상의 모습이다.

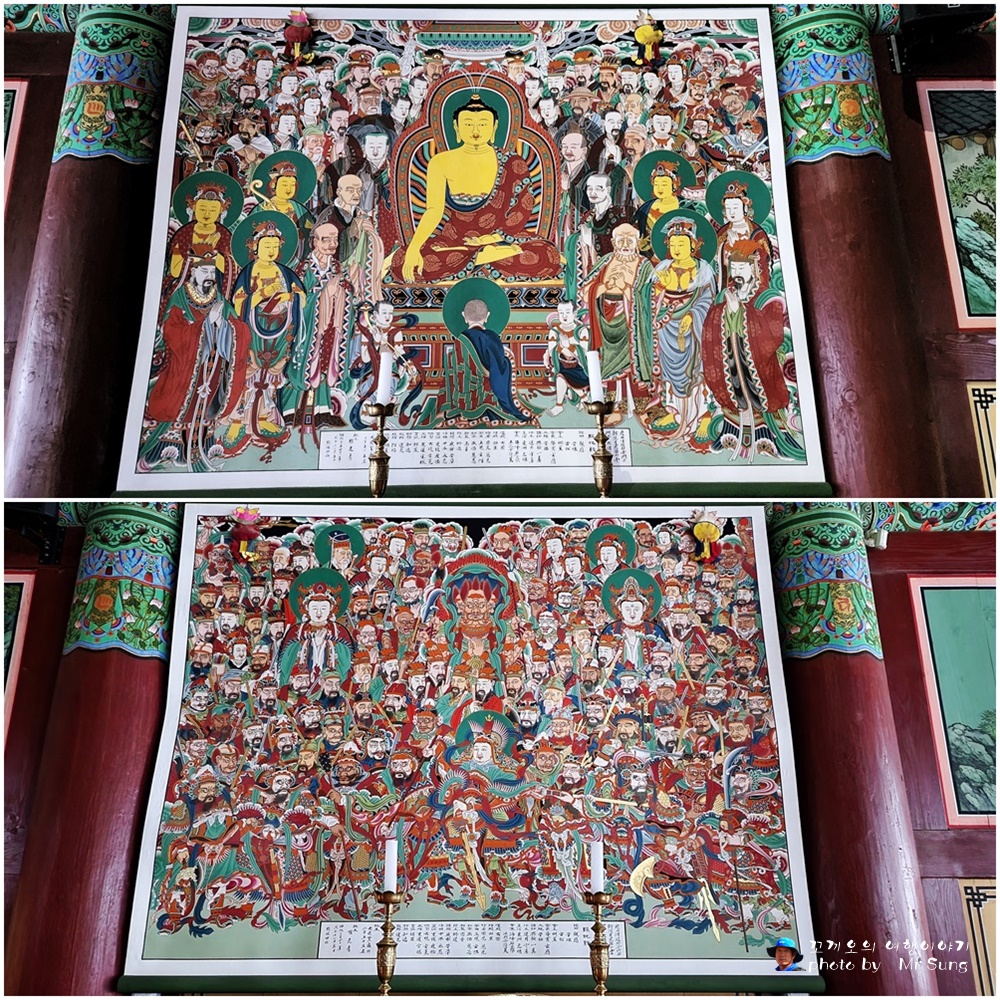

운문사 대웅보전에 있는 비로자나삼신불회도 (보물 제1613호)

비로전에 봉안되어 있는 후불탱화로 1755년 임한任閑을 수화사로 하여 19명의 화승이 제작하였다. 현재 보물 제1613호로 지정되어 있다. 삼신불회도는 법신 비로자나불과 보신 노사나불, 화신 석가모니불의 설법 장면을 표현한 불화를 말한다. 화면은 크게 3단으로 구성되어 있는데, 중앙에는 삼신불, 하단에는 협시보살과 사천왕 그리고 상단에는 설법을 들으려는 십대제자와 성중들이 표현되어 있다. 이처럼 운문사 삼신불회도는 3단으로 표현한 안정된 화면 구성, 성중들의 위계와 질서를 잘 드러내고 있는 균형 잡힌 인물의 표현, 적색과 녹색을 주조색으로 하되 다소 밝은 색감으로 활달한 분위기를 묘사하는 특징 등에서 18세기 불화의 격조를 잘 보여주고 있다.

동행한 친구는 득실한 불교신자로서 부처님에게 기도를 올리면서 가족의 건강과 행운을 빌어보기도 하는 모습이다.

운문사 중심영역에 대한 설명의 글이다.

동행한 친구들은 운문사 경내를 둘러보면서~~

불이문은 스님들이 수행하는 공간이다.

비로전(大雄寶殿·毘盧殿)의 전경이다.

1105년 (고려 숙종 10년) 원응 국사가 건립하였다고 전하며, 발견된 상량문에 藏次 順治 十年 癸巳 九月이라고 기록된 것으로 보아 1653년(조선 효종 4년)에 중창한 것으로 보인다. 정면 어간(御間: 법당의 중심축이 되는 부분. 주불을 봉안한 법당의 가장 가운데 부분을 일컫는다. 또한 불상이 바라보고 있는 직선상의 공간을 모두 어간이라고 한다.) 에 꽃살문을 새겨 부처님께 시들지 않는 법의 꽃 공양을 올리고 있음을 상징하고 있다. 보물 제 835호로 지정되어 있으며 “대웅보전”이라는 현판을 걸고 있으나, 통칭하여 비로전이라고 부른다. 현재의 대웅보전을 짓기 전, 운문사 신앙 공간의 중심적 역할을 하였으며 문화재청 등록 당시 “운문사 대웅보전”으로 등재되었기 때문에 옛 현판을 그대로 사용하고 있다. 청정법신 비로자나불을 모셨으며 좌측에는 신중탱화, 우측에는 삼장탱화를 봉안하였다

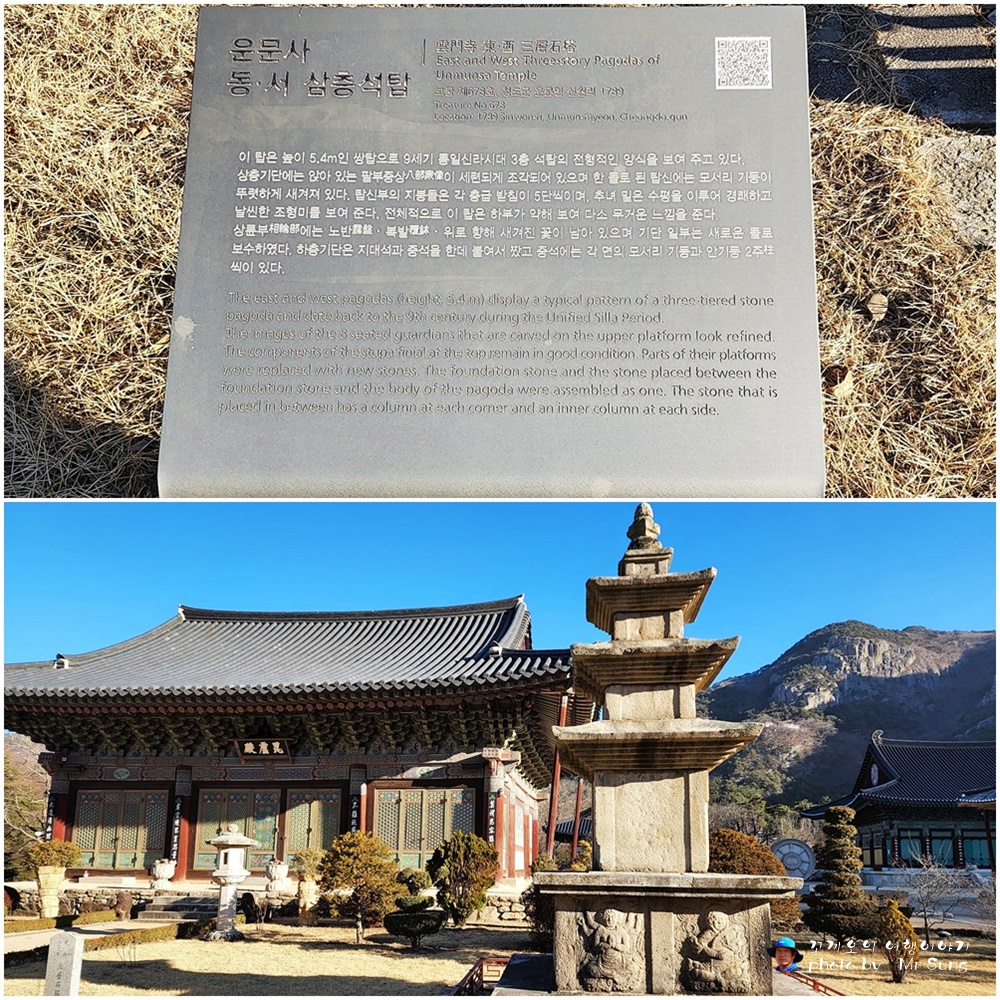

운문사 동.서 삼층석탑의 전경이다.

운문사 동·서 삼층석탑 (보물 제678호)비로전 앞에 동·서로 서 있는 통일신라시대 3층석탑으로 보물 제678호로 지정되어 있다. 두 탑은 2층의 기단 위에 3층의 탑신을 올렸으며, 규모와 양식이 동일하다. 탑의 높이는 591㎝이다. 상층 기단의 각 면에 탱주와 우주가 새겨져 있는데, 탱주로 분할된 여덟 면에는 팔부신중이 1구씩 조각되어 있다. 이런 부처님을 외호하는 사천왕·팔부중·십이지신장 등의 표현은 9세기 통일신라 석탑의 특징으로, 운문사가 창건 이후 중창시기 마다 시대의 흐름에 따른 대규모 불사가 이루어졌음을 짐작할 수 있다. 하지만 기단부는 일제강점기에 훼손이 심하여 보수했는데, 이때 팔부중상의 일부가 새로운 석재로 대체되었다고 한다.

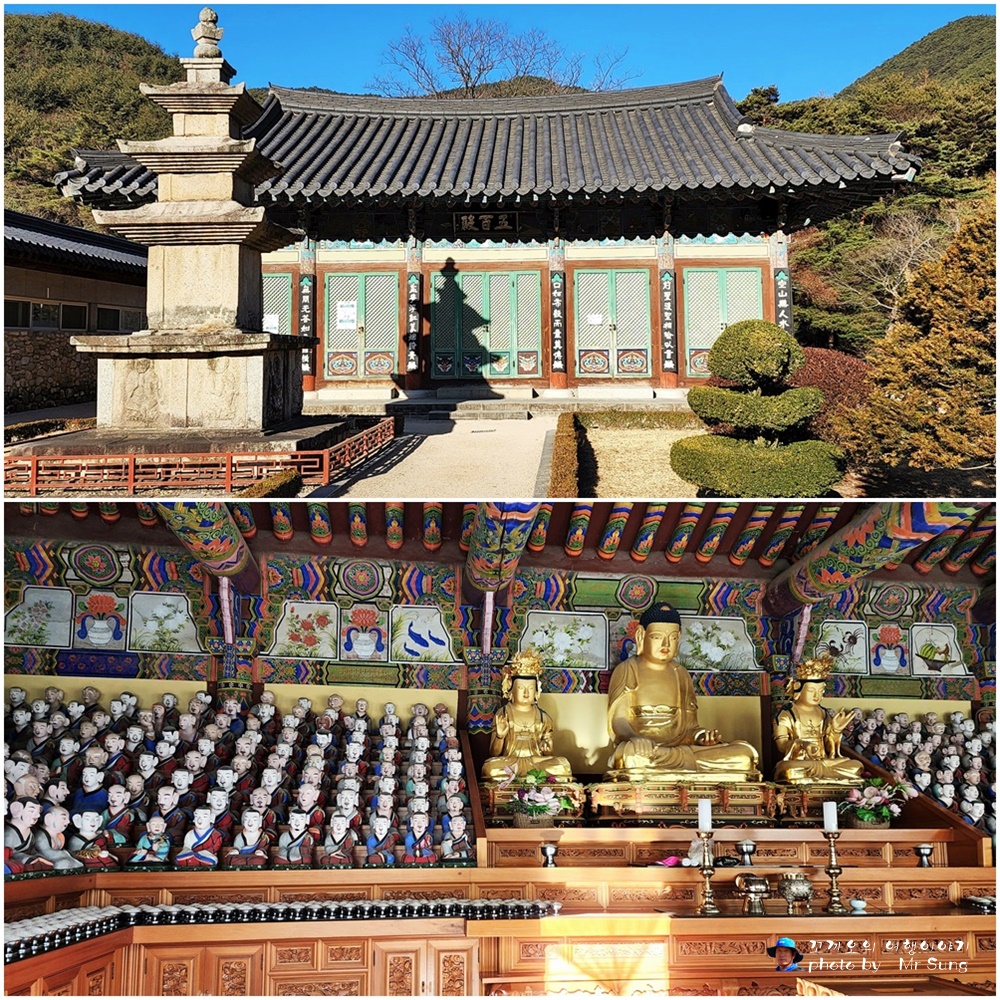

오백전(五百殿)의 전경이다.

주불로 석가모니불과 좌보처 제화갈라보살, 우보처 미륵보살과 오백나한상을 모신 전각이다.

나한이란 아라한(阿羅漢)의 줄임말로, 응공(應供)이라고도 하는데, 이는 공양 받을 자격이 있는 사람, 존경 받을 만한 사람을 의미한다. 이 외에도 살적(殺賊).불생(不生).응진(應眞).진인(眞人).성자(聖子) 등으로 의역한다. ‘고귀한 사람’이라는 뜻을 가진 산스크리트어 arhan의 음역이다. 부처님과 같이 깨달음을 얻어 열반에 이른 사람으로, 인간이 가진 욕망의 사슬을 완전히 벗어나 생사의 윤회에서 벗어나 다시는 태어나지 않는 경지에 이른 수행자를 이른다

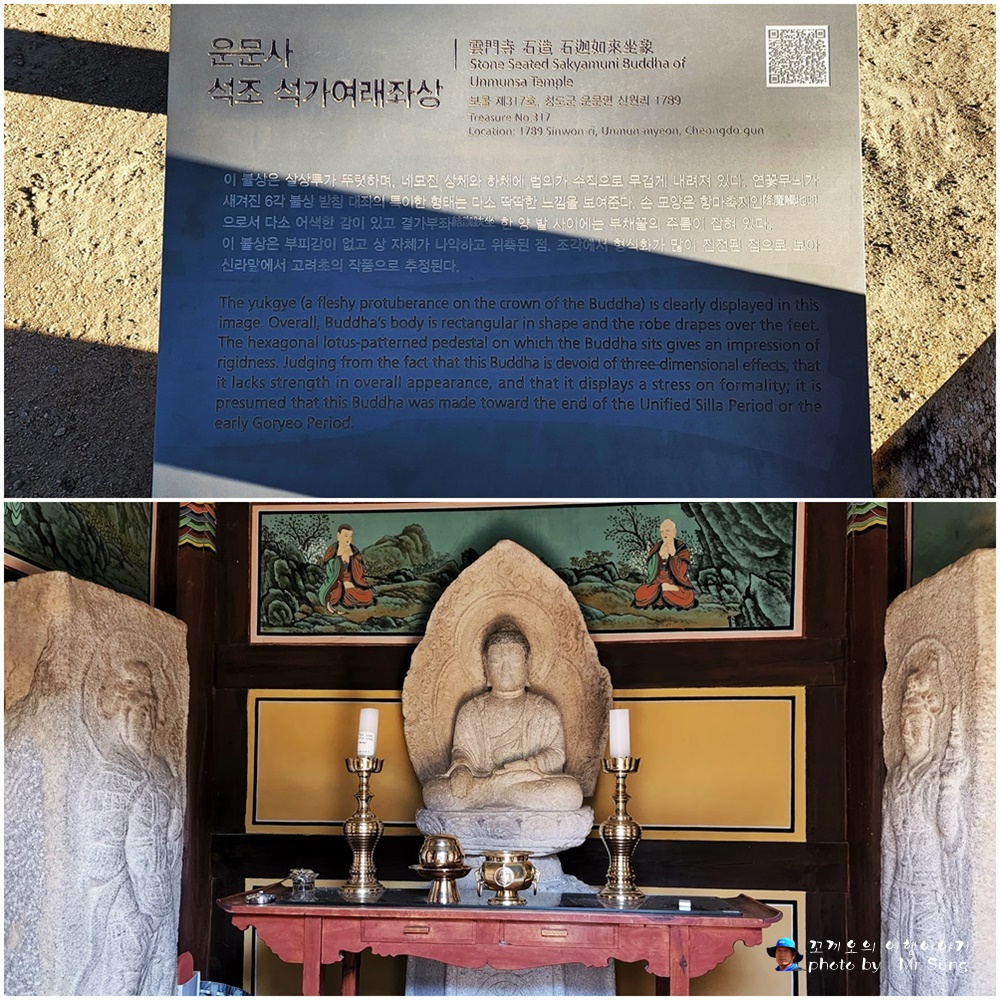

운문사 석조 석가여래죄상의 전경이다.

보물 제 317호 석조석가여래좌상 작압전에 봉안된 통일신라 말기의 작품으로 화강암으로 조성되었다. 항마촉지인(부처님께서 정각을 이루신 뒤 마왕 파순에게서 항복을 받을 때 취하신 수인으로, 地神이 부처님의 깨친 바를 증명하며 진동을 일으키도록 명하신 자세를 일컫는다.)을 하고 있다. 부처님을 봉안한 좌대와 광배가 모두 갖추어진 완전한 불상으로 불상 높이 63CM, 대좌높이 41CM, 광배 높이가 92CM에 이른다.

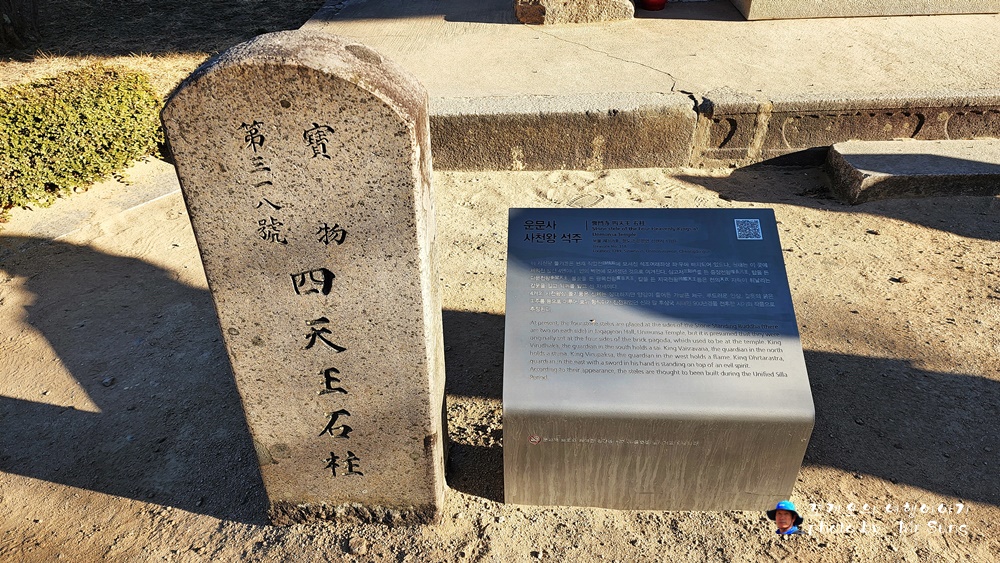

운문사 사천왕 석주의 전경이다.

보물 제 318호 사천왕 석주다

통일신라시대에 조성된 것으로 추측되는 운문사 사천왕 석주는 그 예가 드물어 가치를 인정받고 있다. 탑의 기단부를 장식하기 위해 조각되었던 것이 파편으로 남은 것으로 추정하기도 하지만, 석주 네 기가 각각의 높이가 달라서 정확한 추정으로 인정받고 있지는 않다. 사천왕은 사방에서 불법을 수호하겠노라 서원을 세우고 수미산의 동서남북에서 악을 물리치는 천신(天神)으로 동방 지국천왕(비파), 서방의 광목천왕(용과 여의주), 남방의 증장천왕(칼), 북방 다문천왕(보탑)을 통칭한다.

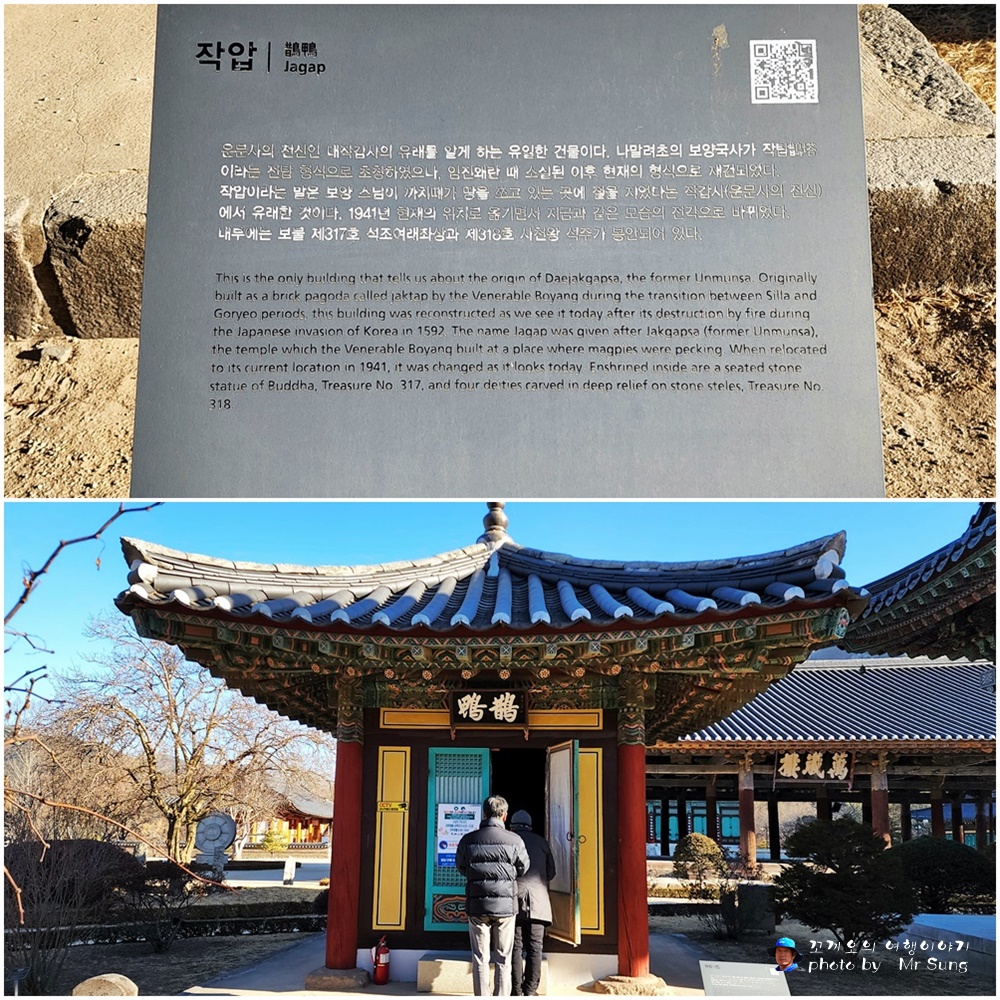

작압(鵲鴨)·작압전의 전경이다.

운문사의 전신인 대작갑사의 유래를 알게 하는 유일한 건물인 작압전은 전면 측면이 모두 한 칸에 불과한 작은 건물이다. 삼국유사에 의하면 한 신승(神僧)이 중국에서 유학을 마치고 돌아와 신비로운 새 떼가 날아오른 것을 본 자리에 이르러 암자를 짓고 수행하여 큰 도를 이루었다고 한다. 그가 처음 새를 보고 이른 터에는 무너진 석탑이 있어서, 무너져 있는 석조물로 다시 탑을 쌓으니 파편이 모자라지도 남지도 않는 것을 보고 좋은 징조로 여겼다고 한다. 그가 깨달음을 얻은 뒤 절을 짓기 시작하였는데, 동쪽에 가슬갑사·남쪽에 천문갑사·서쪽에 대비갑사·북쪽에 소보갑사를 짓고 중앙에 대작갑사를 창건하였다고 한다. 이 다섯 사찰을 두고 오갑사(五鴨寺)라고 하였다. 작압전은 신승이 발견한 석탑터에 지어진 전각으로, 나말려초의 보양국사가 전탑형식으로 초창하였으나 임진왜란 때 소실된 이후 현재의 목탑형식으로 재건되었다. 내부에는 보물 제 317호 석조여래좌상과 318호 사천왕 석주를 봉안하고 있다.

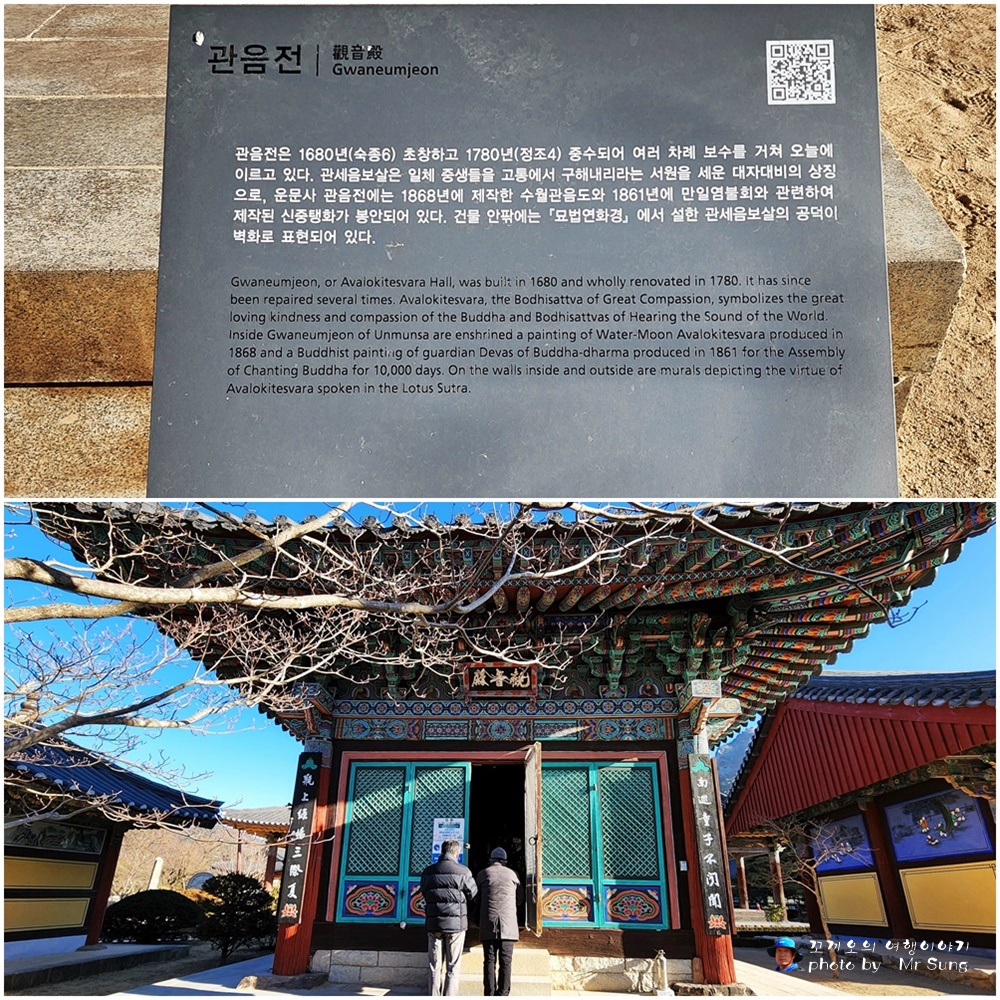

관음전(觀音殿)의 전경이다.

1105년 원응국사가 중창한 것이라고 전하나, 건축 양식으로 볼 때 조선 초기 건물로 추정된다. 정면과 측면 모두 1칸씩인 정사각형 공간에 팔작지붕을 이고 있으며 사방의 기둥에 각각 2개씩의 주련을 걸었는데, 관세음보살의 공덕을 찬탄하는 두 가지 게송으로 이루어져 있다. 또한 건물 안팎에 『묘법연화경』「관세음보살보문품」에서 부처님께서 설하신 관세음보살의 공덕을 벽화로 표현하고 있다. 관세음보살은 일체 중생들을 고통에서 건져 즐거움을 주겠노라 서원을 세운 대자대비의 상징으로, 운문사 관음전에는 1816년에 제작한 수월관음도가 후불탱화로, 1871년에 제작한 신중탱화가 봉안되어 있다.

관음전에 있는 부처님의 불상이다.

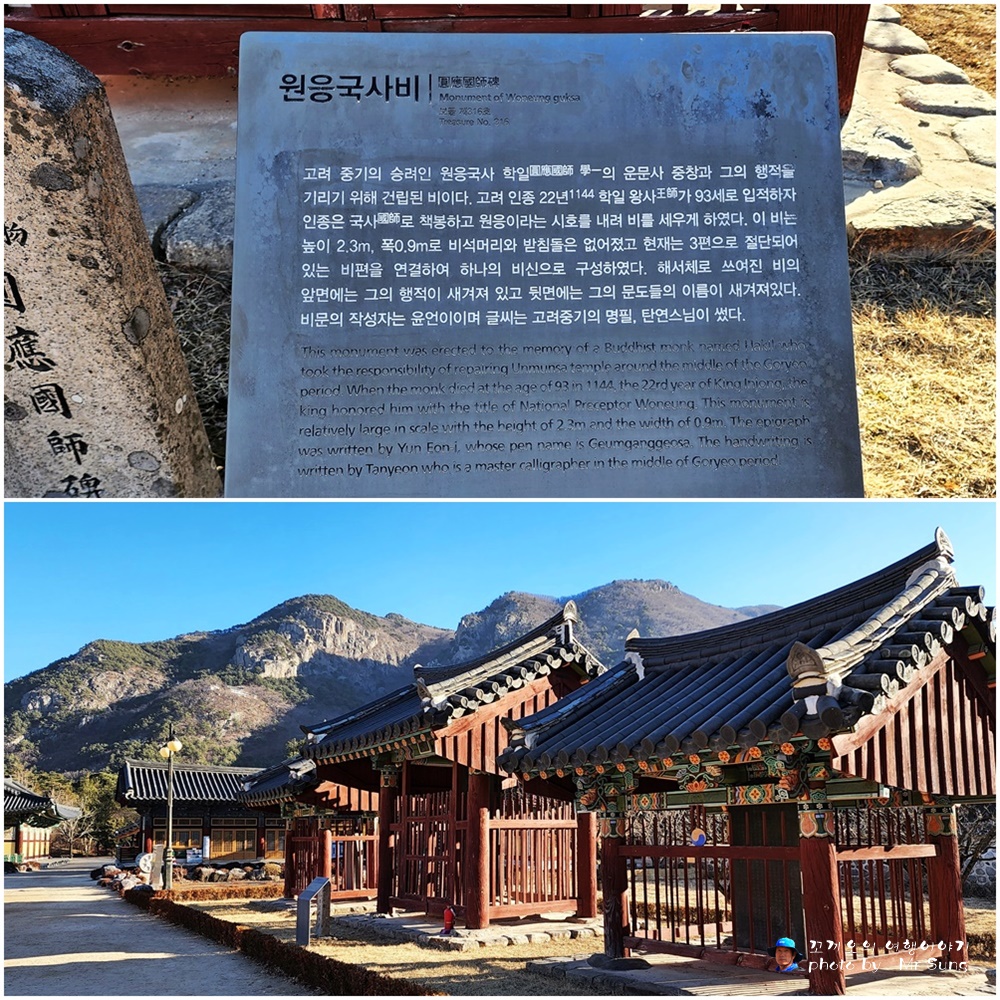

운문사 원응국사비 (보물 제316호)

고려시대 중기의 승려 원응국사의 행적을 기록한 비석으로, 보물 제316호로 지정되어 있다. 현재 귀부와 이수는 없으며 세 부분으로 쪼개진 비신을 붙인 다음 철로 된 지지대로 고정하여 지탱시켜 놓았다. 비신의 높이는 230㎝이며 폭은 90㎝이다. 건립 연대는 비문이 파손되어 알 수 없으나, 원응국사가 입적한 다음 해 인종이 국사로 봉하고, 윤언이尹彦頤에게 비문을 짓게 하였다는 비문의 내용으로 보아 대략 1145년 전후로 추정된다. 그리고 원응국사 비각 정면에 걸려있는 현판에 의하면 비각이 무너졌으나 다시 복구할 여력이 되지 않자 관찰사가 탄식하면서 비용을 보태주어 1877년 비각을 새로 건립하였다고 한다. 이후 1963년 새로 고쳐지었다.

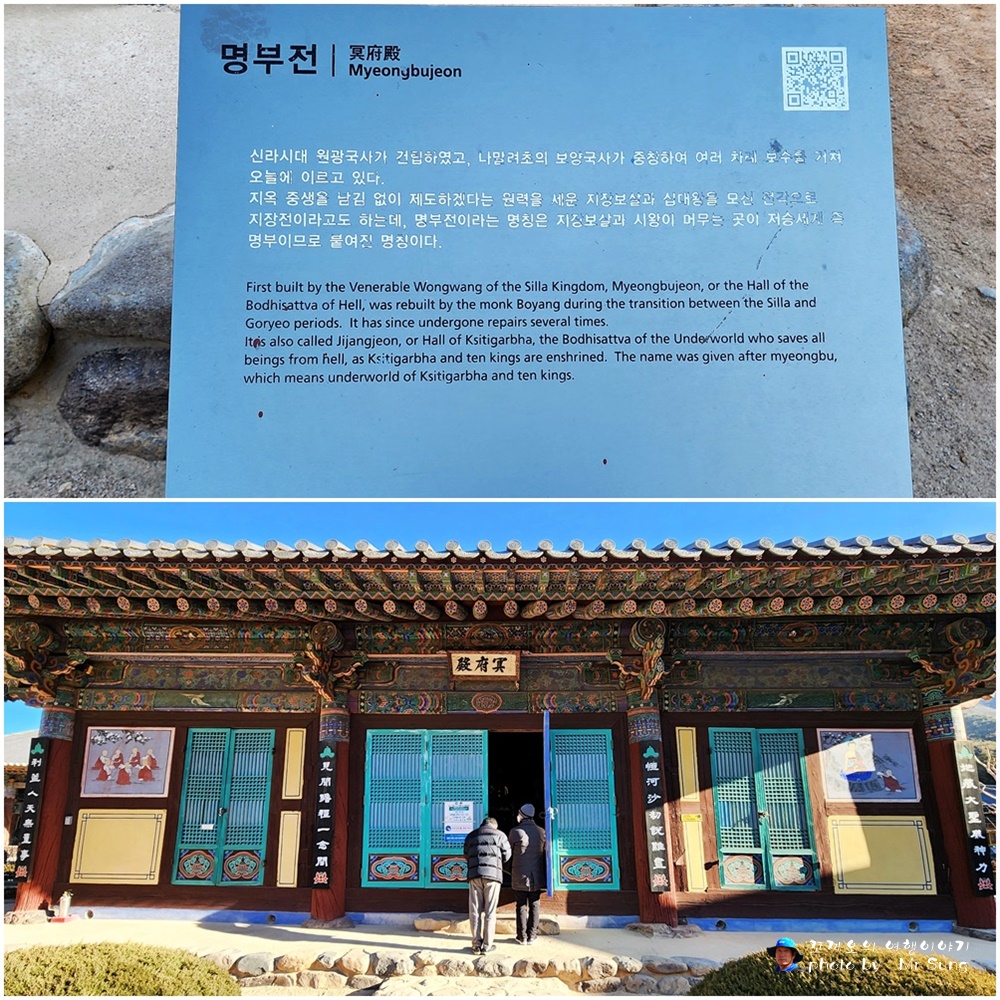

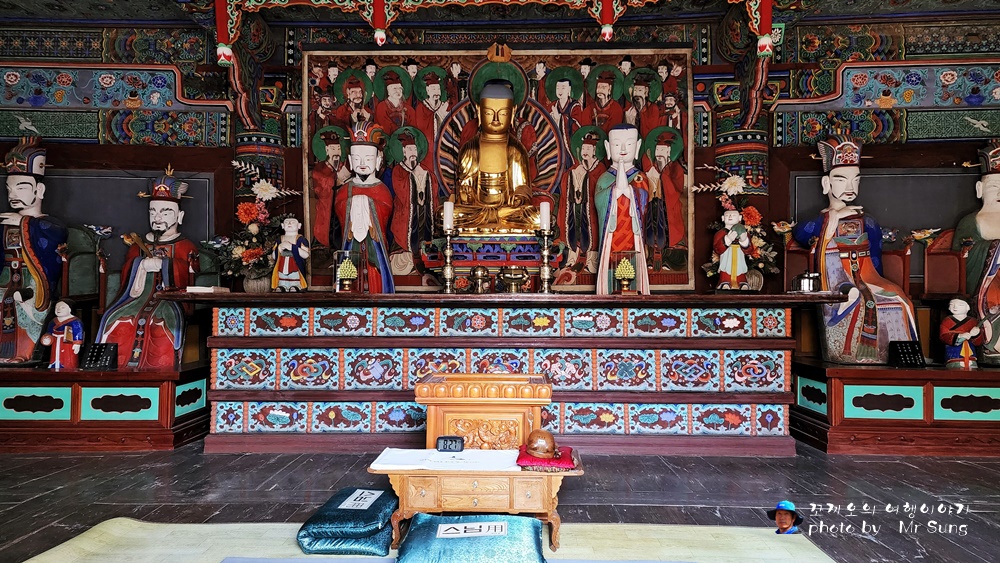

명부전(冥府殿)의 전경이다.

신라시대 원응국사가 건립하였고 나말려초의 보양국사가 중창한 운문사 명부전은 정면 3칸 측면 2칸에 맞배지붕을 한 건물로 조선 중엽의 건축양식을 보이고 있다. 지옥 중생을 남김없이 제도하겠다는 원력을 세운 지장보살과 십대왕을 모신 전각이으로 지장보살을 모신 전각이므로 지장전(地藏殿)이라고 하기도 하며, 십대왕을 모신 전각이라 하여 시왕전(十王殿)이라고 일컫기도 한다. 또한 명부전이라는 명칭은 지장보살과 시왕이 머무르는 곳이 저승세계 즉 명부이므로 이런 명칭을 사용한다. 십대왕(十大王) 저승을 관장하는 열 명의 대왕으로 진광(秦廣)대왕, 초강(初江)대왕, 송제(宋帝)대왕, 오관(伍官)대왕, 염라(閻羅)대왕, 변성(變成)대왕, 태산(泰山)대왕, 평등(平等)대왕, 도시(都市)대왕, 전륜(轉輪)대왕 등을 일컫는다. 망자가 저승에 다다르면 이들 열 명의 대왕에게 심판을 받아 각각의 업식에 따른 과보를 받는다고 한다. 절에서 망자를 위해 지내는 재(齋)의식 가운데 대표적인 49재는 망자가 열 명의 대왕에게서 심판을 받고 윤회하여 다음 몸을 받기까지 걸리는 시간인 49일 동안 그의 업식이 맑아지고 보다 부처님의 세계에 가까워지길 발원하는 추모의식이라 할 수 있다.

명부전 내부에 있는 부처님의 불상이다.

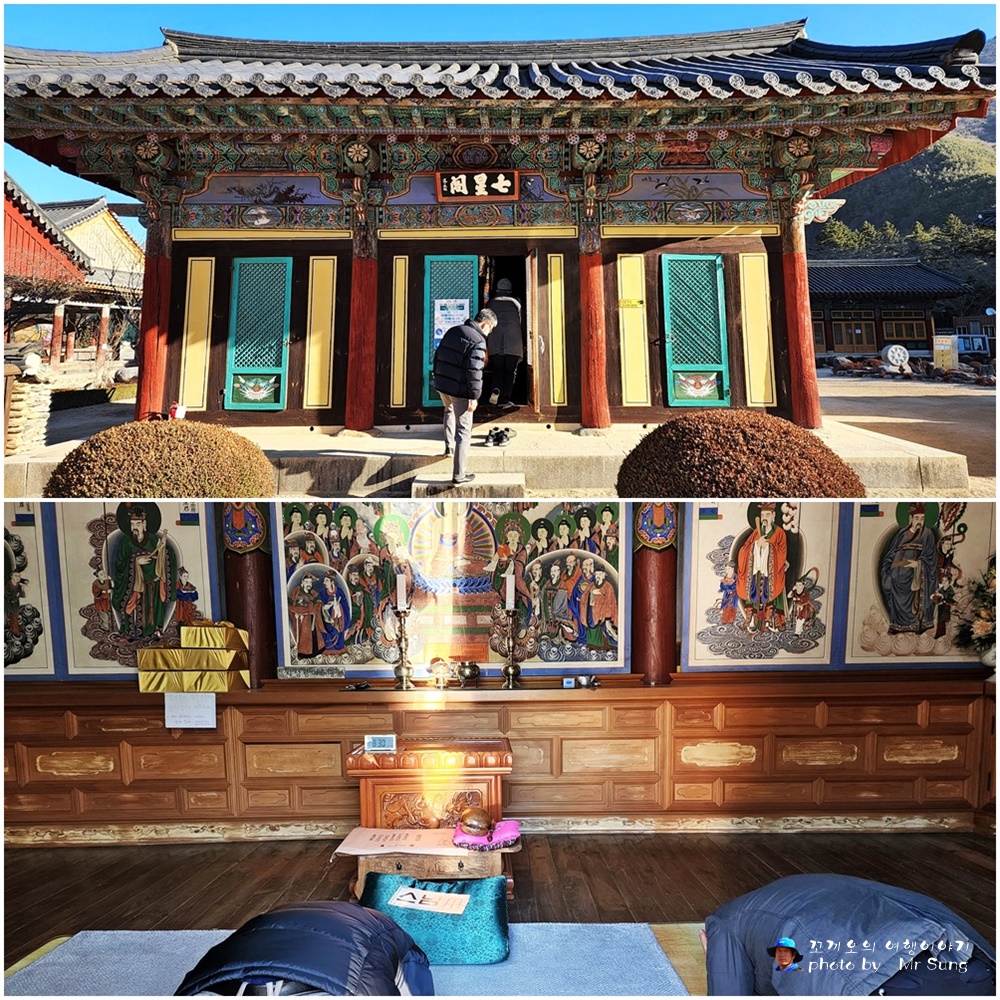

칠성각의 전경이다.

독성(나반존자), 칠성, 산신 등 세 성현을 모신 전각이다. 삼성각은 우리나라 재래의 수(壽), 복(福), 재(財)의 삼신 신앙과 밀접한 관계를 가진 전각이다. 독성이라는 불교적 성현 외에도 칠성·산신과 같은 전통신앙의 대상을 불교로 흡수하여 불교가 가진 원융의 성격을 드러내는 공간이라 할 수 있다. 또한 전통적인 부처님을 모신 전각이 아니기 때문에 전(殿)이라 하지 않고 각(閣)이라 이름한다.

▶운문사의 가을풍경은 아래의 사진을 클릭하면 바로갑니다.

https://blog.daum.net/s_gihyo/3166?category=2291

{경북 청도군} 비구니 스님들의 기도도량인 청도 운문사의 가을풍경

비구니 스님들의 기도도량인 청도 운문사의 가을풍경 여유로운 휴일을 맞이하여 이른 아침에 친구와 둘이서 청도 운문사 사리암으로 기도를 올리기 위하여 집을 나서보지만 겨울을 재촉하

blog.daum.net

가실 때는 아래의 ♡(공감) 버튼을 한 번 꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. ^*^

'♣ 국내여행 갤러리 ♣ > 전국 유명사찰 탐방' 카테고리의 다른 글

| {경북 포항시} 오어지둘레길 //운제산 오어사 (0) | 2022.04.26 |

|---|---|

| {경북 청도군} 기도도량으로 유명한 청도운문사 사리암 (0) | 2022.03.26 |

| {경북 청도군} 나반존자의 기도처로 널리 알려진 운문사 사리암 (0) | 2021.12.04 |

| {대구시 동구} 천 오백년의 역사와 전통을 자랑하는 대한불교 조계종 동화사의 가을풍경 (0) | 2021.11.30 |

| {경북 경산시} 팔공산단풍//팔공산갓바위가는길정보//한 가지의 소원을 들어준다는 팔공산 갓바위 (0) | 2021.11.25 |